线条勾勒神话世界 档案珍藏画师匠心

近日,电影《哪吒之魔童闹海》总票房已突破139亿元,继续冲击全球影史票房榜第七名的位置。与此同时,浙江省台州市三门县档案馆珍藏的1979年上海美术电影制片厂经典动画《哪吒闹海》手稿再度引发关注。这批由三门籍著名美术家倪绍勇家人捐赠的手稿,不仅记录了哪吒、李靖、太乙真人、龙王等经典角色的诞生历程,更映射出中国动画从传统到现代的创新脉络及老一辈艺术家的匠心独运与精益求精。

1964年9月,年仅23岁的浙江美术学院(现中国美术学院)三门籍毕业生倪绍勇踏入上海美术电影制片厂,开启了他毕生热爱的美术事业。

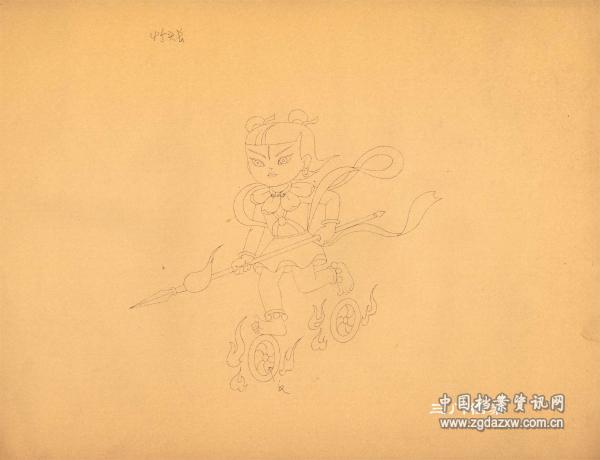

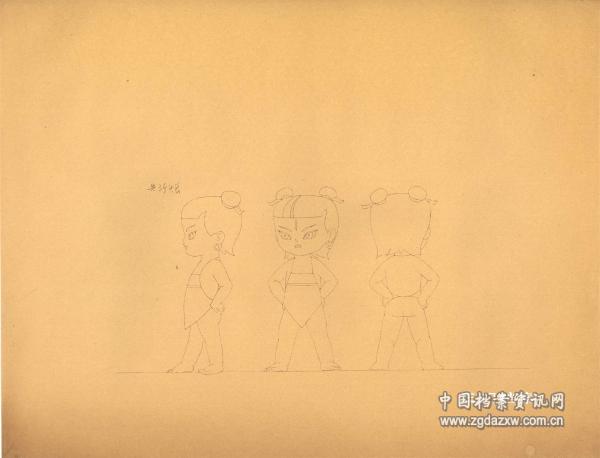

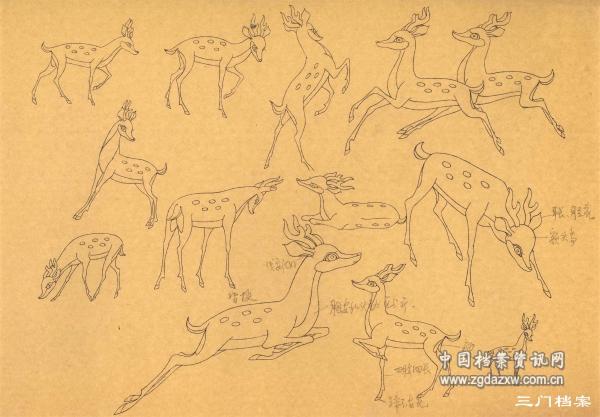

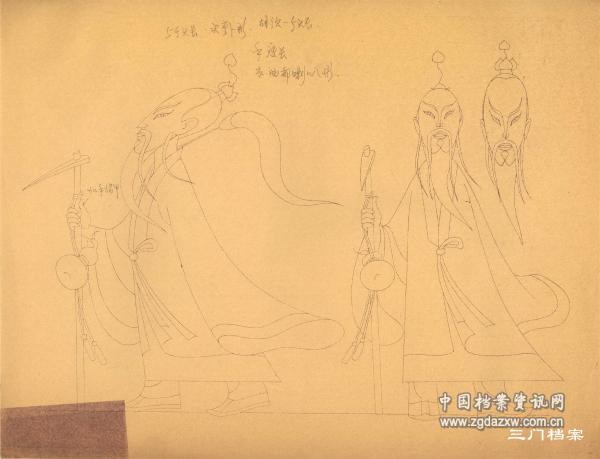

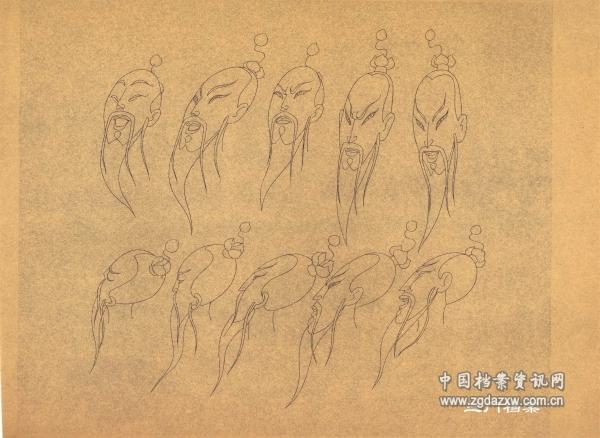

1979年,上海美术电影制片厂推出的中国首部宽银幕动画长片《哪吒闹海》,成为“中国动画学派”的巅峰之作。据当时同在上海工作的三门籍画家章以谦回忆,倪绍勇受《哪吒闹海》导演徐景达委托,参与了部分人物的创作讨论。创作团队在角色造型方面广泛参考了敦煌壁画、永乐宫壁画、民间年画和版画等素材。倪绍勇在《哪吒闹海》部分手稿上留下了细致的批注:在龙王形象的手稿上写着“眼化二分之一,中间距离较近,手指四只”,这形象与敦煌榆林窟第10窟龙纹图案中龙的形象相近;鹿“四肢细长”“耳长、脸花、额头高”,与莫高窟《鹿王本生图》中鹿的形象相近;哪吒的正面、侧面形象,以及喜怒忧思的表情变化跃然纸上,“眼球要大,大于眼白”“嘴较小,中线抿紧”等设计,使角色既与壁画中神的形象相似,又有传统年画娃娃的灵动。此外,李靖的铠甲纹样还融合了商周青铜器元素。

“老倪纯真、朴实,学问高,创作从不马虎。”曾与他共事的韩硕在《画友老倪》一文中如此评价。倪绍勇嗜书如命,常读书至深夜,因其广博的学识与扎实的造型功底,被上海美术电影制片厂的同事称为“老夫子”。这种对传统文化的敬畏与钻研,贯穿其整个职业生涯。从在上海美术电影制片厂参与动画电影的创作,到调入少年儿童出版社后为《上下五千年》《木兰从军》等书籍绘制插画、连环画,他始终以历史考据为基,赋予作品深厚的文化底蕴。

倪绍勇擅用中国画“以线造型”的笔墨语言,仅凭简洁线条便可勾勒出角色的神韵,将中国传统艺术的精髓融入动画、绘画设计,展现了“民族特色”与“现代叙事”的完美融合。文化的根脉就在这一笔一画间得以延续。

倪绍勇退休后回到故乡三门,以“渔乡情韵”系列写生画描绘海岛风情。2023年,他逝世后,家人将其创作手稿等捐赠三门县档案馆。保存与研究这些手稿不仅是对一位艺术家的致敬,更是对中国动画史的回望与传承。

文中所示档案为浙江省台州市三门县档案馆藏

原载于《中国档案报》2025年2月28日 总第4256期 第三版