清代金榜

入选时间:2005年

申报国家:中国

保存地点:中国第一历史档案馆

清代金榜是科举最高一级考试殿试的成绩排名单,是我国古代科举制度的标志性档案文献,也是传统中国官员选拔制度的历史见证。该文献为黄纸墨书,满、汉文合璧,形制有大、小金榜之分,大金榜用于张挂供人们观览,小金榜用于进呈皇帝御览。中国第一历史档案馆现藏有大、小金榜共200余件。其中,小金榜保存状况较为良好,最早的一件为康熙六年(1667),最晚的为光绪三十年(1904)。

中国科举制度始于公元7世纪的隋朝,终于光绪三十一年(1905),前后持续达1300年,是中国古代历朝历代选拔官员的重要制度。清代科举考试每三年一次,遇重大吉庆,加开恩科。考试分文、武两科,文科沿袭明代制度,以四书五经为主要考试内容,在某些时期也考策论、中国政治史事等,且对于书写格式有严格要求。在各省举行的乡试中,曾对乡试首场文卷作答字数有明确限制,如顺治二年(1645)规定每篇限550字,而康熙二十年(1681)规定增加100字,即每篇限定为650字。乾隆四十三年(1778)又定乡、会试每首场文字每篇限定700字,违者不予录取。对于乡、会试三场的策问答卷,乾隆五十一年(1786)规定每问作答如不足300字,就会取消考试资格。武科考试分内、外场,外场为马射、步射、开硬弓、舞刀、掇石等,内场为原试策论,嘉庆时期停试策论,改为默写武经约百字。不论文科还是武科,考生若想得中进士、题名金榜,都必须经历童试、乡试、会试和殿试的层层选拔。

清代科举考试中最高一级的殿试依制由皇帝负责“主考”,只考策试一场,当日交卷。为防止泄题,自乾隆二十六年(1761)起试题大多在殿试前一日由读卷官密拟,交由皇帝圈定,有时也会亲拟试题。殿试时,礼部尚书为提调,内阁、翰林院、詹事府、光禄寺、鸿胪寺等处会派20余人,执行受卷、弥封、收掌、印卷等具体事务。监试则由王大臣与御史负责。殿试结束,便进行阅卷。清初,读卷官会在内阁满本堂阅卷,天数不作硬性规定。乾隆二十五年(1760)后,规定要在文华殿两廊及传心殿前后房阅卷,并按时完成。读卷官评阅完毕,将前10名试卷呈皇帝。阅览后,钦定名次:一甲三名,依次为状元、榜眼、探花,赐进士及第。10名之后的试卷,由读卷官到内阁拆开弥封后,依阅卷时所排名次填入金榜。最终,还会在太和殿举行“传胪大典”(特指公布殿试结果),宣读皇帝制书。典礼完毕,一甲三名从午门正中走出紫禁城,以示皇帝特优之礼。传胪后,皇帝颁布上谕,第一甲第一名授职翰林院修撰(从六品),第二名、第三名授职翰林院编修(正七品)。

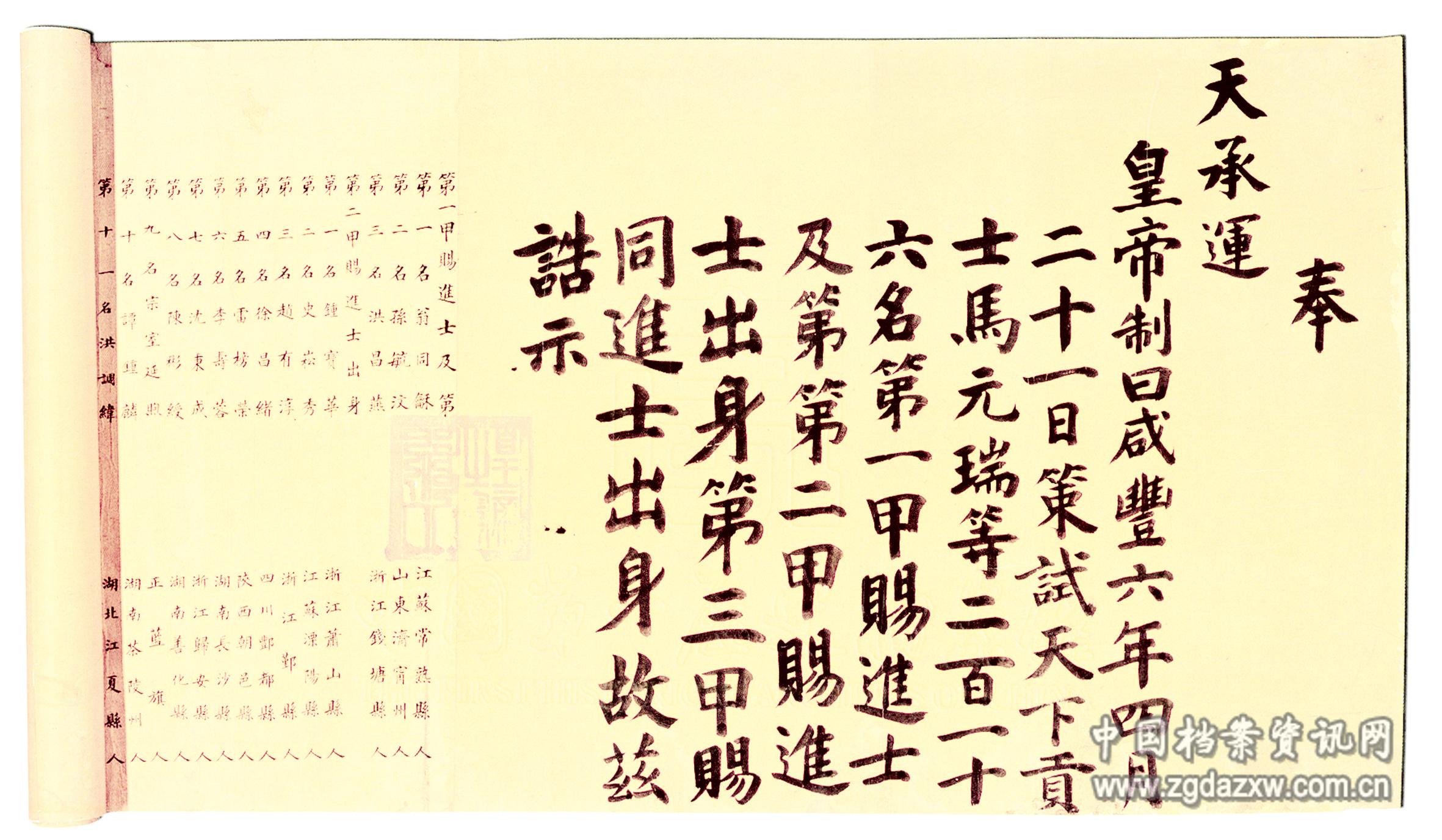

文科、武科大金榜分别挂于长安左门、右门(约今天安门外东西两侧长安街正中),3天后收回内阁保存。大金榜内容分为四部分:第一部分是榜首的皇帝制书一道,格式为“奉天承运,皇帝制曰……第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身,故兹诰示”;第二部分是用汉文书写的殿试成绩排名,从右至左分三甲依次书写,包含名次、姓名和籍贯等信息;第三部分位于金榜正中,是用满、汉文特书的“榜”字;第四部分是用满文书写的殿试成绩排名。此外,在年、月、日和纸张接缝处还钤有“皇帝之宝”玺印。小金榜为经折装,便于皇帝御览。虽然所书内容与大金榜相同,满、汉文合璧,但不钤“皇帝之宝”印玺,正中也没有用满、汉文特书的“榜”字。

科举制度不仅对中国影响深远,还对其他国家和地区产生重要影响。在8世纪至9世纪,日本仿照唐朝科举制度建立贡举制选拔官员。10世纪末,朝鲜引入科举制度选拔人才,沿用至1894年。越南则于11世纪末期参照中国制度独立“开科取士”,直到1919年才废除,这也是科举制度在东亚范围内终结的时间。

2005年6月,在云南召开的世界记忆工程国际咨询委员会第七次会议上,经联合国教科文组织委员代表和观察员讨论,将我国申报的“清代金榜”列入《世界记忆名录》。它们对研究中国古代科举制度、文书制度具有珍贵的价值。

原载于《中国档案报》2024年6月28日 总第4155期 第四版